初心者向けに「今さら聞けないブロックチェーン」として「基礎編」「応用編」「革新編」の3編でお届けしているテクノロジー解説。Vol1ではブロックチェーンのメリット・デメリットを説明しました。今回は、ブロックチェーンの仕組みについて解説していきます。

ブロックチェーンの中身を知ろう

前回までは、ブロックチェーンの基礎的なことをお伝えしてきましたね。今回からは、ブロックチェーンの中身について少し詳しくご紹介していきましょう。

前回、ブロックチェーンの基本的な働きなんかはよく分かりました。今回もヨロシクお願いします。

第一回目の内容を見る場合はコチラから確認してくださいね。今さら聞けないブロックチェーン初心者解説VOL:1

前回は「大切な取引の書類が入った箱」をイメージして、その箱を「順番につなげていくために使われる」技術がブロックチェーンっていうことも言ってましたね。

そうですね。箱を順番に1つ1つ並べて確認するのは大変な作業になるんですよね。そこで、どの箱と、どの箱が関連しているのかを証明するために使われているのが「ハッシュ値」とされています。

ハッシュ値??はじめて聞く用語ですね・・・

ハッシュ値って言うのは「特定のルールに沿って」ぐちゃぐちゃにして規則性のない値のことです。よく暗号などに応用されていたりするんですよ。

暗号で使われる数値って感じで捉えたら良いんですね。

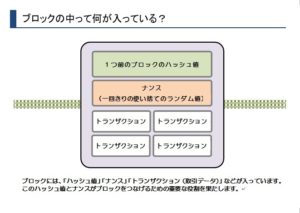

ブロックチェーンのブロック作りには、「ハッシュ値」ともう一つ「ナンス」というのがあります。詳しくは図で紹介しましょうか・・・

ブロックには、「ハッシュ値」「ナンス」「トランザクション(取引データ)」などが入っていて、このハッシュ値とナンスがブロックを繋げるための重要な役割を果たします。

ナンスって言うのは、使い捨ての一度きりのランダムな値なんですね。

ブロックチェーンの改ざんから守る「ハッシュ」

ブロックチェーンの中では「計算式を使って情報を細かく分解する方法」として活用されていて、よくイメージで例えられるのが自動販売機になります。自販機(ハッシュ関数)にお金(データ)を入れると、ジュース(ハッシュ値)が出てくる。こんなイメージで考えると分かりやすいと思いますよ。

この図を見ると、自動販売機にお金を入れるとジュースが出てくるっていうのとイメージが似ているというのが分かりますね。

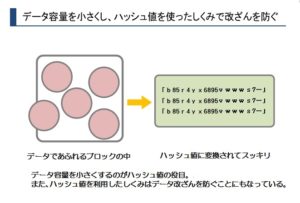

ハッシュ値に変換すると「データ容量を小さくする」ことも出来て、1つ1つのブロックの容量が決まっているブロックチェーンでは、容量を小さく出来るのはとてもメリットがあって、必要不可欠とされています。

データ容量を小さくするのがハッシュ値の役割で、データ改ざんが出来ないようにもしているんですね。

ブロックチェーンの取引を安全にする電子署名

ブロックチェーンでは、データの書き換えも出来ないとされていないという、データの信用性が証明される必要もあるんですが、そこで「電子署名」が役に立つとされています。契約書にサインするようなもので「この送信者から正しく送信されたものですよ」ってことを証明することができます。

書き換えが出来ないとか、送信者から正しく送信されたものですよっていうのを証明することとかは重要な感じがしますね。どういう形でするんですか?

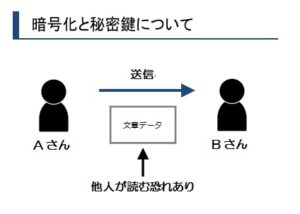

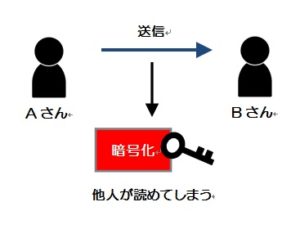

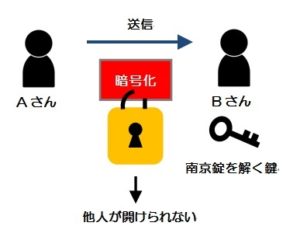

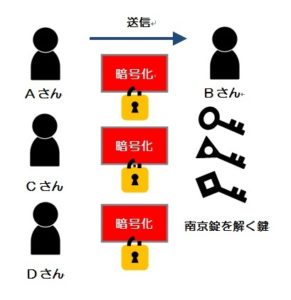

まずは、そうですね・・・暗号化と秘密鍵を説明しましょう。下の図を使って解説しましょう。

なるほど、送信したデータは他人に読まれる恐れがあるってことなんですね。もし、この文書をそのままメールなどで送信してしまうと、万が一、漏洩した場合に、他人に中身が知られてしまいますもんね。

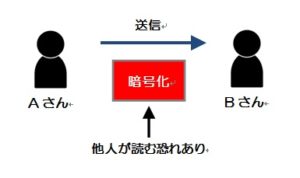

そうです。そこで、他人に中身のデータが漏えいしないようにAさんからBさんにデータを送信するときにデータを暗号化させるんですよ。

大切な文章を暗号化して、第三者が読めない様にするんですね。

しかし、このままだとデータを受け取ったBさんも文章を読むことが出来ません。だから、Aさんは、Bさんに一緒に暗号を解くための鍵も一緒に送るんですよ。こういうカギのことを「秘密鍵」って呼びます。

なるほど!秘密鍵を使って鍵を開けたらBさんだけが読めるようになるんですね。

しかし、これだけだと文書と鍵の両方が他人の手に渡ってしまった場合、結局、他人によって内容を知られてしまいますよね。

暗号化するまでは良いアイデアなんですけど、それを解く鍵をどうやって安全にBさんに渡すかが問題だったんですよ。そこで、賢い人たちが考えたアイデア(公開鍵・秘密鍵)があるんです。

それは、興味深いですね。

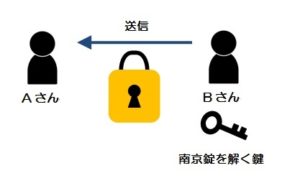

アイデアとしては、南京錠(なんきんじょう)をイメージしてもらうと分かりやすいと思いますね。まず、BさんがAさんに南京錠を送って、その南京錠を開けるための鍵そのものはBさんが持っているとします。

南京錠を受け取ったAさんは、文書を箱に入れて暗号化して、その箱に対して南京錠で鍵を掛けてしまうんですよ。そして、その鍵を掛けた暗号データをBさんに送るわけです。

なるほど!南京錠で鍵を閉めるたら、第三者が南京錠を開けることが出来ないってことですね。南京錠のカギはBさんが持っているから、安全に文章の受け渡しが出来るんですね。

このアイデアの凄いところは、箱に閉める(暗号化する)ための鍵と、それを開錠するための鍵を別々にしたところにあるんですよね。BさんがAさんに送った南京錠のことを「公開鍵」Bさんの手元にあって南京錠を開ける鍵のことを「秘密鍵」と呼ぶんですよ。

そうなんですね。今まで「公開鍵」とか「秘密鍵」とか聞いたことはあったけれども、違いが分からなかったけど、こういうことだったんですね。

ネットショッピングで買い物したり、個人情報のやりとりをするのも、こういう「公開鍵暗号方式」って言う仕組みが発明されたから出来るわけなんですよ。

今回は、ブロックチェーンの仕組みについてと暗号形式について解説をしました。また、基礎的なことをお伝えすることがあれば、宜しくお願いします。

また、よろしくお願いしますね。

リンク

リンク

Twitterでも情報発信しています

Twitterでは、日々、お金にまつわるニュースや時事ネタに関して情報を発信しています。情報収集のひとつにでもなるように有益な情報発信を心掛けています。この機会にフォローをよろしくお願いします。

- 時事ネタニュース解説

- お金に関わる情報配信

- 税金に関わる情報配信

- ビジネスアイデア配信

- 最新ITガジェット